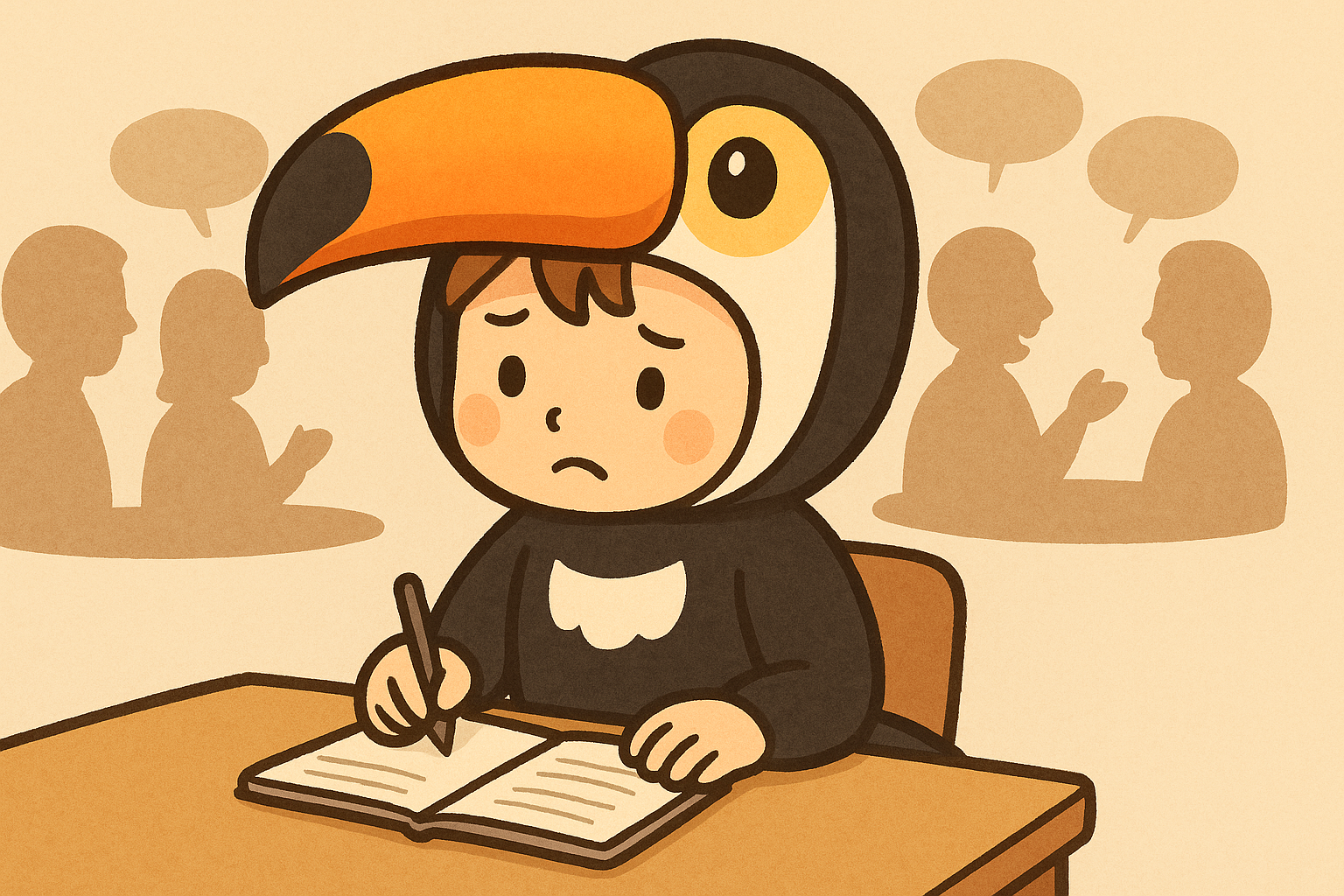

はじめに:頼ることの難しさ

「すみません、実は難聴で話が聞き取りにくくて…どなたか書記を代わっていただけませんか?」

研修や会議の場でこんなふうにお願いするのは、いまだに勇気がいります。私は中等度の難聴があります。現在、小学校で教員として働いています。

聞き取りに不安のある状況では、できるだけ話し合いの司会や書記などの役割は引き受けないようにしているのですが、それでも引き受けざるを得ないこともあります。

他の人に頼むにしても、「頼む」ことの難しさは常についてまわります。

- みんなにできることが自分にはできない

- 迷惑をかけてしまっているかもしれない

そんな思いが浮かび、自分を責めたくなってしまうときもあります。それでも最近、少しずつ考え方が変わってきました。きっかけのひとつは、「セルフアドボカシー」という考え方でした。

セルフアドボカシーとは?

「セルフアドボカシー」という言葉には、「必要な配慮や支援を、自分の言葉で伝え、求める力」という意味があります。最近は教育現場でもよく耳にするようになりました。特に障害のある人にとっては、自分の特性を説明し、助けを求めることができる力は、仕事や生活の質を大きく左右すると思います。

しかし、簡単なことではありません。誰かの手を借りるには、まず「自分には何が難しいのか」「どんな配慮が必要なのか」考えをまとめ、それを周りに伝える必要があります。これは実はとても勇気のいることです。

まず伝えるタイミングが難しいです。小学校で考えてみると、学校の規模にもよりますが、教職員が50人以上いる学校もあります。毎年4月には教職員の異動で顔ぶれが大きく変わることもあり、一人一人に伝えるのは大変です。かといって職員会議などの全体の場で時間をもらって話をするのもためらわれます。

過去の【自己開示の壁】「言わない方がよかった?」難聴のことを伝えるべきか悩んだ末にの記事で詳しく書いたのですが、以前働いていた職場で、全体の会議の後に少し時間をとってもらい、自分の難聴のことを伝えたことがありました。しかし、後から「あんな風にわざわざみんなの前で言わなくてよかったのに」と言われたことがありました。ショックでしたし、この時のことは今でも頭をよぎることがあります。

教員は人前で話す機会が多い仕事ですが、私はどちらかというと目立ちたくないタイプです。😂

- 迷惑をかけたくない

- できれば頼まずにやり過ごしたい

そんな気持ちの方が強くて、ついギリギリまで我慢してしまうこともありました。しかし、研修の場で断り切れずに司会や書記を引き受け、話が聞き取れなくて何度も聞き返したり、話し合いの流れが止まって何とも言えない空気になってしまったことがありました。😭電話や内線の呼び出しにも、周りの状況によって気づけたり気づけなかったり。やはり、自分にはセルフアドボカシーの力が必要だと感じました。

どこまで伝える?どう伝える?

伝えるといっても、難聴の何をどこまで伝えるか、難しい問題です。「難聴です。耳が聞こえにくいです。」だけで全て伝わったらいいのですが、難聴の症状は個人差がとても大きく、人それぞれ聞こえ方が違います。

私の場合は中等度感音性難聴で、言葉の聞き取りが苦手です。静かな場所では会話が成立することも多いですが、実際は何度も聞き返すのが申し訳なくて、聞き取れていなくてもそのまま流してしまっていることもあります。悪い癖だとわかっているのですが、聞き取れないところを全て聞き返していたらきりがありません。

難聴=単に音が小さく聞こえるもので、補聴器をつければ聞こえる。と思っている方は、普通に話せるにも関わらず、会議や研修の場でだけ司会や書記を他の人に頼むのはどうして?と疑問に感じてしまうと思います。

司会や書記は一例ですが、配慮を求めると、そんなことまでする必要ある?それくらいできないの?と思われないか、どうしても気になってしまいます。そういった不安を払拭して働くために、自分の聞こえ方や困り感を伝えようとすると、どうしても説明が長くなってしまいがちです。しかし、詳しく説明すると「そんなに詳しく説明しなくていいのに」と思われそうで躊躇してしまいます。

「できること」に集中する〜タスクフォーカス〜

研修での司会や書記の役割は、特にハードルの高いものです。発言が聞き取れず上手くまとめられなかったら…、記録が間違っていたら…そう思うと、はじめからお断りするしかありません。でも、その分誰かに負担がいってしまうと思うと、心苦しさが残ります。

そんなとき、ある本で読んだ「タスクフォーカス(目的集中)」という考え方を思い出しました。要するに、「できないこと」ではなく「できること」に意識を向ける、という考え方です。

司会や書記が難しいのは事実だけれど、

- 資料の作成、チェック

- 会場の設営

- アイデアや改善点の考案

など、私にできるタスクは他にもある。今の自分が担える役割を見つけ、それに集中すればいい。その視点に立てるようになってから、「頼る」ことへの罪悪感が少し薄れてきました。

役に立てていない?〜分人主義〜

「会議では貢献できていない」「役に立っていないかもしれない」そう思うことが続いたとき、また別の考え方に出会いました。それが「分人主義(ぶんじんしゅぎ)」です。

これは、ひとりの人間は状況によっていくつもの“自分”を持っている、という考え方です。つまり、

- 会議や研修でだれかに頼る側の自分

- 教室で子どもに頼られる自分

- 友人や家族と一緒にいる時の、リラックスした自分

どれも等しく「自分」であり、それぞれを比べたり責めたりしなくていいということ。この考え方は、とても心にしみました。「どこでも完璧な自分」であろうとするのではなく、「場面に応じた自分」を、そのまま受け入れる。それが、セルフアドボカシーの土台にもつながっているように感じました。

おわりに:頼れることは“力”になる

セルフアドボカシーは、特別なスキルではありません。「できないこと」を認めて、「助けて」と言えること。そして、「できること」を見つけて、自分なりに役に立つこと。まだまだ不十分ですが、うまく伝えられたと感じた時、私は少しだけ自分のことを肯定できました。

頼むのが心苦しい日も、うまく伝えられない日もあります。そんな日が続くと、落ち込んでしまうこともあります。今働いている学校では、勤務初日の自己紹介の際に耳が聞こえにくいということは伝えたのですが、詳しい説明はできていません。数十人の同僚の前で自分の難聴のことを話す…緊張しますし、何をどこまで話せばいいか、まだ考えがまとまっていません。補聴器をつけ、呼びかけに気づかないことがよくあるので、おそらくほとんどの方は私が難聴だということは知ってくれていると思います。ただ、どんな状況で聞き取りにくくなるのか、何に困っているのか、ということまでは、こちらから伝えない限りわからないと思います。

今の仕事を長く続けていくためにも、もっと「頼る力」をつけていきたいと思っています。もし、少しでも「しんどいな」「助けてほしいな」と感じている方がいたら、どうか自分を責めず、心の声を正直に、周りに伝えてみてください。頼ることは、勇気と決意がいることですが、生きるのがほんの少し、楽になるかもしれません。

コメント