はじめに

私は、中等度の感音性難聴です。現在、小学校で教員として働いています。

聞こえにくいことが原因で仕事中に困ることがあると、どんな仕事なら難聴者が働きやすいのか、という疑問がよく頭に浮かびます。常日頃考えていることですが、明確な答えは出せません。

答えは決して一つではなくて、難聴の程度や種類、そして同じ職種でも、職場の環境や人間関係によっても大きく変わると思うからです。

この記事では、あくまでひとつの例として、「小学校は難聴者が働きやすい場所なのか」、私自身の経験をもとに正直な気持ちを書いてみようと思います。

難聴の方が進路を考えるとき、あるいは、難聴のご家族や同僚がいる方の参考になれば嬉しいです。

学校という職場の特性

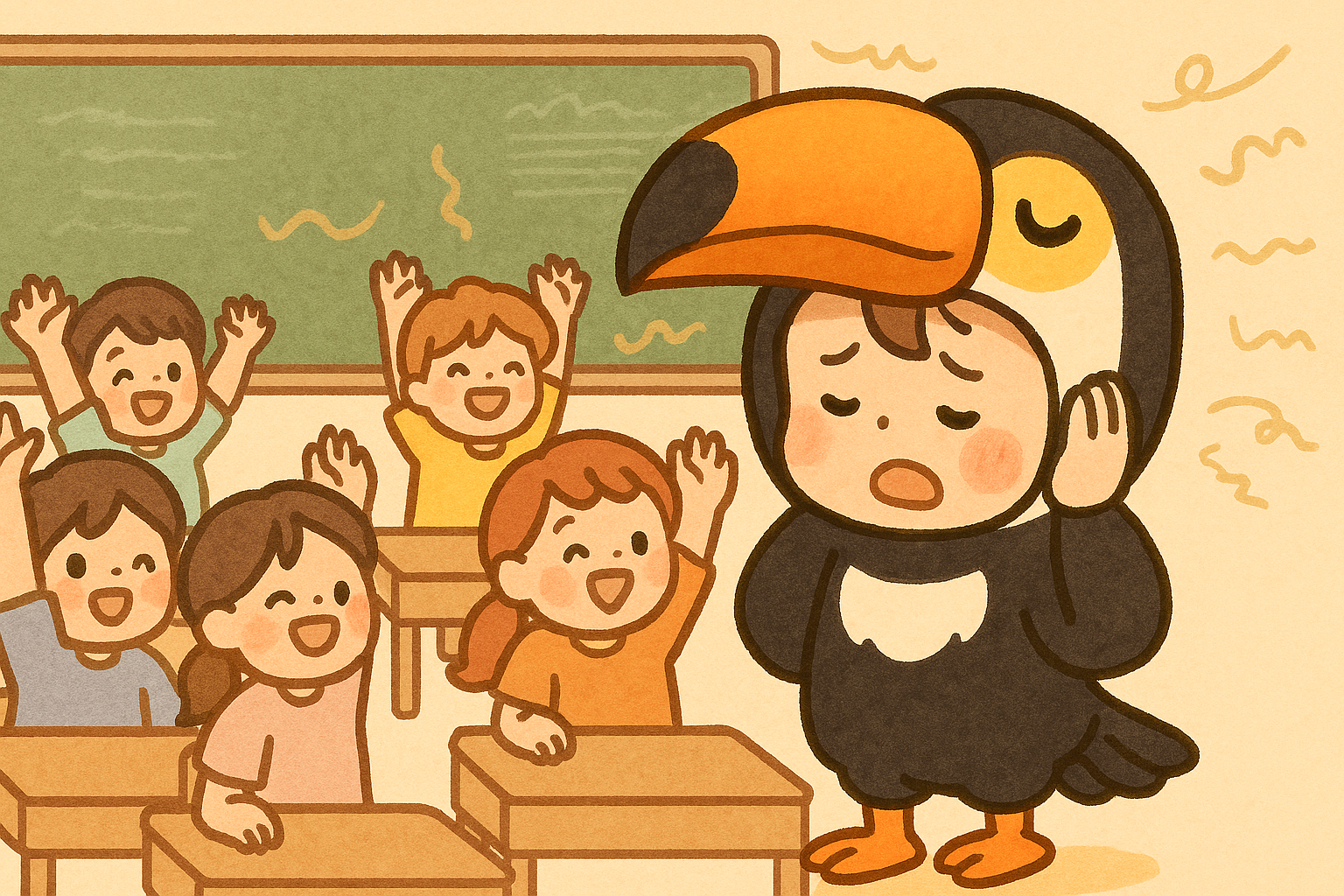

学校は、たくさんの「音」にあふれた場所です。

- 休み時間の教室では、常に複数の子ども達が大きな声であちこちで話している。

- 授業中には、発表や質問の声がとびかう。座席の位置が遠い子もいる。

- 声が小さい子どもも多い。

- 低学年だと、発音が不明瞭だったり、文法表現があやふやな子も多い。

- トラブルが起きると、泣きながら話す子もいる。

- 廊下や体育館などの音が反響する場所や、運動場やプールなどの風が強い場所で会話することがある。

- 保護者と電話をする機会が多い(メールよりも電話を使うことが圧倒的に多い)。

- 会議や打ち合わせが多い。

- 研修、講習会などに参加する機会が多い。

このような場面が毎日たくさんあります。

「聞こえづらさ」がある人にとって、静かな個室での仕事とはまったく違う負荷があるのが実情です。

働きながら感じた正直なしんどさ

教員として働き始めて、想像以上に聞き取れない場面が多いことに気づきました。

- 授業中の発表が聞き取れない。

- 後ろから(遠くから)話しかけられると、気づけない。

- 休み時間の騒がしさの中では、至近距離でないと、ひと言も拾えないことがある。

- マスクや換気扇、体育館や運動場など、条件や場所によって聞き取りにくくなる。

- 内線の呼び出し音が聞こえない。内線に出ても相手の声が聞き取れない。 書ききれませんが、他にも様々な場面で困ることがあります。授業中や休み時間の困りごとは、【先生失格?】難聴教員が直面した、子どもの一生懸命な発表が聞き取れないという、最も辛い瞬間など過去の記事で詳しく書いているので、読んでもらえると嬉しいです。

休み時間や給食中の困りごと

私が特にしんどく感じるのが、休み時間に児童同士のもめごとの聞き取りをする時です。

特に低学年の子どもは、理路整然と話せないのが普通なので、ただでさえ聞き取りに時間がかかるのですが、それに加えて、話しにくい様子で声が小さくなる子、自分のしたことを隠そうとする子、ウソをついてしまう子など、さまざまです。

子どもの説明で意味が把握できなかった部分、聞き取れなかった部分、辻褄が合わない部分を何度も聞き返して確かめていると、さらに時間がかかってしまいます。子ども達の喧嘩が多いクラスを担当していた時は、休み時間の度にもめ事の聞き取りを行い、毎日疲労困憊でした。

また、低学年のクラスだと給食中に食べたものを吐いてしまう子どもが時々いるのですが、そういった場合、他の児童は一時的に廊下に出てもらって、吐しゃ物の処理をすることが多いです。たいていは廊下に出た児童の声で、近くのクラスの教員が気づいてヘルプに行くのですが、私は隣のクラスにいても気づかずに手伝いにいけなかったことが何度かありました。後から気づき、手伝えなかったことを謝罪すると、人手は足りていたので大丈夫だと言ってもらえるのですが、いつも申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

そんな時は声をかけてもらえるようにお願いしていても、相手が動けない状況だったり、こちらを気遣って呼ばれなかったりすることもあります。どうして手伝いに行かないんだ、と思っている方もきっといらっしゃったと思います。

講習や研修は耐えしのぶ時間

「会議」や「研修」「講習会」の多さも、難聴者にはしんどいです。

職員会議では、聞き取れないことも多いのですが、詳細な資料があったり、聞き取れなかったところだけ後から他の先生に聞いたりすることもできるので、何とかなることが多いです。

会議以外にも、教員は様々な研修や講習会に参加します。内容は、授業づくりや学級経営、さまざまな障害に関するもの、タブレット端末に関するものなど、多岐にわたります。校内で行われるもの、他の学校や市の施設等に受講しに行くもの、必修のものから希望者だけが受講するものまで、様々です。しかし、座学形式の講習会などでは、講師の先生の話が聞き取れず、「何を話しているのかほとんど分からない」ということも少なくありません。話し方や声の大きさ、はやさ、声質、会場の広さなど、条件が変わると聞こえ方も大きく変わります。条件がわるいと、資料があっても、資料以外の説明部分が聞き取れません。文字起こしアプリを使うこともありますが、会場の規模や座席によっては使用が難しいです。また、雑談や短い会話と違って、専門的な話、長く複雑な話になってくると誤変換が多く、効果が薄いです。大学などでは、耳が聞こえにくい学生に向けたノートテイクなど情報保障の制度が広がってきていると思いますが、教員の研修会では、私一人のためにだれかにずっと横についてもらって文字にしてもらうのは難しいです。結果として、ひたすら時間が過ぎるのをただただ待つことになります。

研修会では、3~6人ほどでグループを組んで、1つのテーマについて話し合うグループワークの時間が多いです。司会や書記をグループの中で決めて話し合いを進め、最後に話し合った内容をグループごとに発表する、というのが定番の流れです。校内での研修では、私の難聴のことを知ってもらっているのでまだなんとかなります。(それでも司会や書記を頼まれたりすることもありますが。😂)しかし、校外でいろんな学校の先生が集まって話す場合、周りは私の難聴のことを知らない先生ばかりです。まず難聴のことを説明するタイミングが難しいです。初対面の方に囲まれていきなり「聞こえません」と言うのも勇気がいります。言わずにやりすごそうとしたこともあるのですが、司会や書記を任されてしまい、話し合いの進行が滞ってしまったことがあったので、最近はできるだけ伝えるようにしています。

難聴のことを伝えると、戸惑いながらも、司会や書記を引き受けてくださることがほとんどです。せめて意見を出す方をがんばらないと、とも思うのですが、話についていくだけでも難しいですし、発言した後の相手の返答が聞き取れず、話が止まってしまうことが心配で、発言するのもためらってしまいます。

また、話し合いについていこうと、必死に耳をすませて集中し続けると、「聞き疲れ」で「頭痛」や「耳鳴り」が起きてしまうこともあります。文字起こしアプリを使うこともあるのですが、「聞く」「読む」を同時にがんばると、さらに疲労感が強くなります。文字起こしアプリも正確ではないので、①耳で聞いた情報②目で文字起こしアプリの文字を読んだ情報③耳からも目からも正確に拾えなかった部分を頭の中で予測した内容、の3つを頭の中でつなぎ合わせなければいけません。複雑な話になると理解するだけで必死です。聞きながら自分の意見を考えたり、司会や書記の仕事をするのはかなり難しいです。

難聴当事者以外の方にはなかなか伝わりにくい感覚だと思います。

難聴者も困り感は人それぞれ

「難聴」といっても、感じ方は本当に人それぞれです。

私の場合は「感音性難聴」で、音が小さいというよりも、音が歪んで聞こえたり、言葉として聞き分けにくいことが多いです。補聴器をつけても「全部がクリアに聞こえる」わけではありません。

特に、雑音が混ざったり、複数人が同時に話していたりすると、聞き取るのがとても困難です。同じ人と同じ話をするとしても、場所や周囲の状況、体調によっても「会話が成り立つかどうか」が変わることがあります。

私は中等度の感音性難聴ですが、「自然と聞こえているように見えても、実はものすごく集中している」「聞こえているように見えて、実は聞き取れていない」そんな場面が日常的にあります。

難聴の種類や程度によっては、今回私が書いたことに当てはまらないという方もいらっしゃると思うので、あくまで一つの例として読んでもらえると嬉しいです。

今回は書いている途中でグループワークでの困り感を強く思い出し、予定より長くなってしまいました。😂グループワーク、ほんとに苦手です。

1つの記事で書ききるつもりだったのですが、次回も引き続き、小学校は難聴者が働きやすい場所なのか、別の視点からも考えていきたいと思います。

コメント

難聴者として学校で働く上での困り感について…こちらも大いに共感しつつ拝読しました。学級でのもめごとの対処なども事情聴取が大変なんですよね。グループワークのしんどさも同感です。司会や書記なんか回ってくるともう恐怖。耳のことをあらかじめ伝えてあっても、「あなたぐらい聞こえてれば大丈夫ですよ。」なんて周りから意味不明の太鼓判(?)を押され、どうにも断れませんでした。私は職員室の席も常に電話のそばでした。電話のベルが聞き取りやすいようにとの配慮(?)で。管理職からは「通話が聞き取りにくかったら、他の人に代わってもらってね。」と言われるだけ。多忙な職場では、中々そんなわけにはいかないのに…。「聞こえているように見えて、実は聞き取れていない」中等度難聴の実態を健聴者の方たちにわかってもらうのって、難しすぎますね(涙)。それでは、続編も楽しみにしています。多忙な2学期がいよいよ本格化していきますが、お体をいたわりつつお仕事なさってください。気力体力には誰しも限界があります。くれぐれも「細~く、長~く」いきましょう。

いつも読んで下さってありがとうございます!もめ事の事情を聞くのはエネルギーがいりますよね。グループワークは何回やっても慣れないです。司会と書記、周りの方にそんな風に言われたら私も断れないです。電話のそばの席は納得いかないですね。目の前で鳴っていたら出ないわけにはいかないですし…職員室にいたくなくなります。伝え方、今の職場でも悩んでいます。どこまで説明するのがいいのか…本当に難しいです。お気遣いありがとうございます。自分のペースでがんばりたいと思います。A.Iさんも、暑い日が続きますのでどうぞご自愛下さい。